頭痛専門外来

◆当院の頭痛外来は完全予約制です◆

1.頭痛外来とは

頭痛外来とは、頭痛全般を専門的な視点から診療する外来です。

問診と各種の検査によって頭痛の症状を診断し、患者さまひとりひとり違った頭痛の種類や状態、生活習慣に適した治療の提案をいたします。また検査結果によっては、重大な疾患が頭痛の原因である可能性もあります。その場合は入院も視野に入れる必要があり、高次医療機関と連携して治療にあたります。

一口に頭痛といっても、実は300以上の種類が存在しています。頭痛専門医による頭痛治療は、世界共通の頭痛の診断基準があり、頭痛専門医はその基準に照らし合わせながら、いったいどの頭痛なのかを診断し、それぞれに適した治療を行います。

もしここで診断が誤っていたり、頭痛の種類に適した治療が行われなかったりすると症状は改善していきません。まずは患者様のお悩みに寄り添った問診で詳しくお話を伺い、必要な検査を行います。その結果とお悩みの症状とをあわせて正確に診断し、適切な治療につなげます。

2.頭痛でお悩みの方へ

日本では頭痛を正確に診断できる頭痛専門医(頭痛学会認定の専門医)が非常に少ないため、ほとんどの患者さまが一時凌ぎの痛み止めをもらうだけになっていたり、いわゆる頭痛薬を処方されても十分な頭痛治療の知識や内服方法の説明を受けていない事が原因で、本来治るはずにも関わらず、適切な治療を受けることができず、薬物乱用頭痛の方が増えているのが現状です。

『鎮痛剤(頭痛薬)をもらって、痛い時や痛くなる前に飲んで無事に過ごせれば、とりあえずOK』では日々の生活の質を改善させることにはなりません。どうか患者さまにも頭痛のない日々を取り戻すことを目標にしていただきたいのです。

とりあえず日々の頭痛を止めるために、よく効く痛み止めをお出しすることは簡単なのです。それで一時的には効いた!と感じられるでしょう。

ですが痛み止めを飲まなくても頭痛が出ないことを、一緒に目標にしていただきたいと私たちは考えています。それが頭痛治療の本質であると思うのです。

体に負担の大きい鎮痛薬には頼らない頭痛治療で、日々の生活の質を改善したい方は、諦めずにぜひ一度、頭痛専門医の診療を受けることをお勧めします。

特に、既に頭痛が頻繁に起こり慢性化している場合には頭痛専門医への受診が治療への近道と言えます。

最近では頭痛を起こさなくさせる方法が複数わかってきており、個々の患者さまの千差万別な頭痛に合わせて治療を行うことが可能となりました。

当院では、日本頭痛学会認定専門医(頭痛専門医)の資格を持つ神経内科専門医のみが、頭痛専門外来を行っております。慢性的な頭痛でお悩みの方、ご自身の頭痛に関して正確な診断を受けたい方、とにかく頭痛が起きないようにしたい方、症状の改善がなく医療機関を転々としている方は一人で抱え込まず、当院へぜひご相談ください。

●当院を初めてご受診される方は、以下のようなお悩みを持つ方がたくさんご来院されています。

- 毎日のように頭痛や頭の重い感じがある

- ひどい頭痛が3日以上もあり、寝込んでしまうことがよくある

- 我慢できないほどの激痛があった

- 頭痛のせいで家事や仕事や勉強がまともにできない

- 頭痛が来そうなので外出を避けている

- 外せない予定がある日は、念の為あらかじめ鎮痛薬を飲んでおく

- 気候が変動するたびに頭が痛くなる

- 市販薬を毎日のように飲んでしまっている

- 頭痛に伴う吐き気が強くて痛み止めも飲めない

ご受診されるご年代については、小学校低学年の方から80代の方まで幅広くいらっしゃいます。

みなさま、自分の頭痛がどんな病気かわからないという不安や、痛みに我慢する日々から早く解放されたい、という願いを持っていらっしゃいます。

頭痛に関連したお悩みを持つ方はどなたでも、まずは頭痛専門医へご相談ください。

3.当院の診療のながれ

問診〜検査

当院の頭痛外来では、症状について患者様から詳しくお話を伺いながらある程度の頭痛の状況を判断し、さらに正確な診断のために、必要に応じて、神経学的な問題がないかどうかの検査や、頸椎の異常によるものではないかどうかをレントゲンで確認したり、またMRI(MRAも)などの検査も行い、脳や脳血管の病気がないかどうか、を検査いたします。多くの場合、検査をしても脳に異常が見つかることはありませんが、そこからさらに頭痛の種類(片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、薬剤の使用過多による頭痛など)と原因をよく見きわめ、それぞれの状況に合わせた適切な治療を選択していきます。

ご本人さまの頭痛の病態説明と治療方針の決定

治療をより効果的にするために、診断された頭痛の仕組みやその治療方針を、ご本人様にもよく理解していただく必要があります。 とくに丹羽院長の診察では時間をかけたご説明と、頭痛を改善するために自宅でできる様々なアドバイスをさせていただいております。私たちは本気で治したい方のために、熱意を持って本気で向き合っております。そして目標を達成すること心から願っております。

また何卒ご理解いただきたいのですが、難しいタイプの頭痛ですと、初回の診療では治療方針が完全に決定しないことや、頭痛の種類や使用する薬剤によっては2-3か月治療を続けてみて、やっと薬の反応が現れることもございます。 それまでは月に1〜2度程度の診察(個々の状況に応じます)にて、治療効果も含めた頭痛の状況を丁寧に確認させていただきながら、ベストな薬剤や・その量が見つかるまで微調整をして治療を行います。

またお悩みの症状が、例えば片頭痛による痛みだけではなく、ストレスなどからくる症状と同居していることが疑われることも時々あります。そのような場合はストレスを緩和させるお薬を使ってみることで、実際に改善が認められることも多々あります。場合によっては脳神経内科の治療だけではなく心療内科専門医へのご受診をお勧めする場合もあります。心療内科専門医による適切な治療と当院の治療をともに行うことで、諸症状の改善が早まる場合もあるのです。

患者さまにとってベストだと判断した際には様々な治療のご提案をさせていただくことも、どうかご了承ください。

頭痛専門医と患者さまが信頼し合い、お悩みを相談しながらの継続治療となります。

どうか相談なく自己流で薬をおやめになったり、追加で飲んでしまったりなどはなさらないで、まずは次の診察日までは前回決定した治療を試していただきたいと存じます。

ただし、もしもその間に強い頭痛が続き、生活に支障がでる日が3日も続いたり、薬の副作用などで困った時には、もちろんいつでもお電話にてご相談いただけたらと存じます。

生活指導・頭痛ダイアリーについて

当院では、ひとりひとりの生活習慣や環境変化からくる頭痛の原因にもフォーカスし、オーダーメイドな生活指導も大切な頭痛の治療の一環として、取り組んでおります。このためご協力いただきたいのですが、初診後しばらくはその方の頭痛のパターンを知るために【頭痛ダイアリー】をつけていただきたく存じます。これはご自身の頭痛のパターンを理解し、予防できるかどうかを知るためにも大変役立ちます。

頭痛悪化の原因がないかどうか、頭痛の周期や強さ、頭痛が起きるきっかけとなっていることはないか、薬の量や頻度、飲むタイミングはどのようになっているかなどを記録していただき、次の診察時に内容を拝見させていただきます。

鎮痛剤を飲みすぎているようなら月10回以内に控える、頭痛の引き金となっている事象がわかったらできるだけそれを避けて生活したり、対処方法をアドバイスさせていただく、など生活習慣の面からの改善もサポートいたします。

頭痛外来ご受診の際のおねがい

頭痛の治療は、一度受診してそれでおしまいというものではありません。その後も継続して診察を受けていただき、日々の様子に合わせてお薬の調整もしていくというのが、頭痛外来としての診療の真骨頂ともいえます。オーダーメイドの頭痛診療を行うため、初診時には場合によっては1人の患者さまに1時間以上ものお時間をいただく場合もございます。 このため、どうしても1日に拝見できる人数に限りがあり、大変恐縮ではございますが、頭痛専門外来は完全予約制とさせていただいております。頭痛にお困りの方で当院の診察をご希望の方は事前にお電話を頂きたく存じます。

その際はご希望の医師がおりましたら電話でのご予約時にお伝えください。

(院長希望・女医希望・医師は問わないので可能な限り早めに…、などのご希望をお伝えください)

初回の治療でぴったりうまくいく場合も勿論ございますが、もしも全く改善がない場合でも、諦めずに通院をしていただくことが、頭痛の悩みを解決する近道となるはずです。

日々の頭痛の悩みが1日も早く軽快されますよう、願っております。

4.頭痛の種類について

頭痛は疫学的に有病率が高く、日常生活への支障度が大変高い疾患です。世界的にみると有病率の高い疾患としては第3番目に、また日常生活に支障をきたす特定の原因の中で第7番目に位置づけられています。

一言で頭痛と言っても、大きく分けて300以上に分類され、その中で特に一般的と言われる片頭痛でさえも20種類以上のタイプがあり、治療に関しては、全く同じ治療法の患者さまが存在しないほど千差万別です。

従って、それぞれの患者さまの病態によって最適な治療を行うことが治癒への近道と言えます。反対に、誤った治療をしてしまうともはや治療困難な状態になってしまうことがあるのも頭痛疾患の特徴です。一般的な考えで、頭痛=「片頭痛」、「緊張型頭痛」、「群発頭痛」と決めつけることは大変危険です。

頭痛には様々な種類がありますが、なかには生命の危機に直結するようなものもあり注意が必要です。

頭痛の分類としては一次性頭痛と二次性頭痛があります。

原因となる病気が他にない頭痛を「一次性頭痛」と呼びます。いつも同じような痛みがあるといった場合が多く、慢性頭痛とも呼ばれています。 片頭痛、緊張性頭痛、群発頭痛などが代表的です。

一方、原因となる病気がある頭痛は「二次性頭痛」と呼ばれています。緊急性が高く、診断の遅れが命に関わることもあるため注意が必要です。 代表的なものにくも膜下出血、脳出血、脳腫瘍などによる頭痛があります。このため血圧ほかのバイタルサイン測定もとても大切です。

当院では、問診や過去に診断された経験があるという口頭の申し出だけでは判断せず、必ず恐ろしい『二次性頭痛』の否定も手を抜かずに行い、正確な診断・治療を心がけております。

以下では、頭痛の種類や特徴、治療法などについて簡単に解説します。

*雑誌『Tarzan』のコラムもよろしければご覧ください。コラムの内容は普段の診察でもお話ししています。

こちらより。関連記事をご覧ください!

片頭痛

検査をしても異常がなく、繰り返し頭痛が起きる一次性頭痛の代表です。片頭痛発作時にはセロトニンが関係していると言われ、セロトニンにより脳の血管が縮小→血管拡張と変化が起きることで、周囲の三叉神経を刺激し、さらにその末端から炎症を起こす物質(CGRPなど)が発生し「ズキズキ」「ガンガン」と脈打つような強い痛みが引き起こされます。

身体を動かすと痛みが増幅し、光、音、においなどの変化に敏感になるのが特徴です。頭痛以外にも吐き気や嘔吐

などを伴うこともあります。暗いところで横になってじっとしていたいと感じます。片頭痛の発作の周期は月1~2回から多い人で週1~2回、痛みの持続時間は数時間から、長いと3日間続くこともあります。

などを伴うこともあります。暗いところで横になってじっとしていたいと感じます。片頭痛の発作の周期は月1~2回から多い人で週1~2回、痛みの持続時間は数時間から、長いと3日間続くこともあります。 遺伝することも多く、お母さんやお父さんが片頭痛もちであると、その子どもさんも片頭痛もちになる可能性が高く、早いと幼稚園のころから発症します。

片頭痛の発作の引き金としては、ストレスや、寝不足、寝すぎ、飲酒などがあります。

逆にストレスから解放されてほっとしたときにも起こりやすく、せっかくの休日に、仕事もなくゆっくり寝坊したせいで、朝から頭痛が起きてしまうという人も多くいらっしゃいます。

人混みや騒音、強いにおい、旅行での慣れない環境や、音と光の強い環境、気圧や気温などの天候の変化も頭痛の原因になりえます。女性は月経前後や月経中、排卵期によく頭痛の発作が起き、痛みや体調不良が続くことが多いです。

片頭痛は特に20~40代の女性に多く起きる頭痛です。 片頭痛の発作が起きる数時間から1~2日前に、生あくびが出る、精神的に落ち込んだりイライラしたりする、などの予兆を感じる人がいます。発作の前兆として、視野にキラキラした点やギザギザした模様などが出現し次第に拡大する「閃輝暗点」があったり、手がしびれる人もいます。頭痛が始まるとそれらの症状は消失します。

頭の片側だけが痛いとは限らず、両側が痛むこともあります。また、めまいや、肩やくびのこりも関係しており、「肩こりが原因だと思っていた頭痛が、実は片頭痛だった」ということもよくあります。

治療には鎮痛薬以外に片頭痛専用の薬や、頭痛を軽減していく予防薬もあります。個人差もありますが、予防薬は少なくとも3〜6ヶ月は続ける必要があります。

なお医学的には「偏頭痛」は誤った表記であり、「片頭痛」が正しいです。

片頭痛を誘発する要因

- ストレスから解放された時

- 精神的緊張

- 疲労

- 睡眠不足

- 睡眠過多(朝寝坊、昼寝、休日の長時間睡眠)

- 月経

- 天候の変化(急激な気温の変化、10hPa以上の気圧変動など)

- 炎天

- 激しい運動

- 人混み

- におい

- アルコール

- 空腹(低血糖)

- 亜硝酸化合物(ベーコン、ソーセージなど)

- グルタミン酸ナトリウム(調味料、ファストフード、スナック菓子、冷凍食品)

- チラミン(チーズ、ココア、チョコ)

- 柑橘類

- カフェイン(コーヒー、緑茶、ココア、チョコ、エナジードリンクなど)

上記の要因が複数重なった時に片頭痛が起きる可能性が高まります。生活習慣で上記の要因に心当たりがないか観察して見るのも良いでしょう。

緊張性頭痛

緊張型頭痛は、後頭部を中心に頭の両側や首筋、目の奥に、重苦しいような圧迫感や痛みが起きる頭痛です。

「頭をはちまきで締め付けられているよう」「きついヘルメットをつけているよう」などと表現されます。

くびや肩のこり、身体がふわふわするようなめまいを伴うこともよくあります。緊張型頭痛は、片頭痛とは違って通常は吐き気を感じることはほとんどなく、身体を動かしても痛みが悪化することはありません。

主な原因となるのは、精神的・肉体的ストレスによる肩、くび、背中の筋肉の緊張です。元々の姿勢の悪さや、長時間のデスクワーク、ゲーム機・携帯の使用、車の運転などでストレートネックになって頭周辺の筋肉に負担がかかっていたり、仕事の疲れ、身体の冷え、睡眠不足、精神的プレッシャーなどもきっかけになります。

痛みの持続時間には個人差があり、数十分から、一週間ほどダラダラと続くこともあります。片頭痛と合併して起こることも大変多いです。緊張型頭痛を発症するのは、女性のほうが男性よりも1.5倍ほど多いとされています。

日常生活の中での予防としては、軽い運動やストレッチ、入浴などで血行をよくすることが有効です。また、当院では専門のスタッフによるほぐしも行っております。自分に合った高さの枕や度数の合った眼鏡を使用することも予防につながります。

群発頭痛

群発頭痛は、片側の目の奥からこめかみにかけて、ズキズキ、キリキリと突き刺すような、目をえぐられるような非常に激しい痛みがある頭痛です。

痛みは数分のうちにどんどんひどくなり、数分から3時間ほど続きます。 頭痛の発作は2日に1回から1日に8回で、しばしば夜間の睡眠中に起こります。発作はある期間に集中して起こり、いったん起きると1~2か月の間ほぼ毎日のように繰り返し痛みが発生します。

発作時には痛み以外に、頭痛があるのと同じ側の目の充血、涙が出る、鼻詰まりなどの症状を伴います。

群発頭痛の原因については諸説ありますが、まだ正確には明らかになっていません。 片頭痛や緊張型頭痛よりもまれで、女性より男性に多いです。また、飲酒により頭痛発作が誘発されることも特徴の一つです。

薬物乱用頭痛

薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)は、もともと片頭痛や緊張型頭痛などの頭痛を持っている人が、様々な理由で頭痛薬を飲む量が増えていくうちに脳が痛みに敏感になり、薬も効きにくくなって、通常は感じないレベルの痛みでも強く感じるようになってしまっている状態です。

頭痛持ちの人は、大事な用事などの前に「痛みが起きないように」と予防的に薬を飲んでしまう傾向があります。そうして痛みがない状態でも薬を服用しているうちに薬の量が増えていき、やがて毎日のように薬を飲むようになると、鎮痛薬の効果がなくなっていってしまうのです。

薬物乱用頭痛は、市販の鎮痛薬だけでなく、医師から処方された薬によっても起こります。そして一度薬物乱用頭痛になってしまうと、飲まないというご自身の意思も必要になってくるのです。ですから、頭痛の方には頭痛薬を求められるだけお渡しするのではなく、内服量をきちんと管理することは頭痛専門医の大切な仕事です。【頭痛ダイアリー】の大切さをご理解いただけるかと思います。

症状としては、頭痛が月に15日以上あり、しかも薬がまったく効かないか、効いてもごく短時間しか効果が持続しないというような状態です。

頭痛ダイアリーを使ってご自身で薬の服用量と頻度を記録し、使い過ぎていた薬を中止または減量する必要があります。ずっと飲み続けていた薬を突然中止すると、頭痛の悪化や吐き気などの離脱症状が起こる場合があります。このため断薬の際には吐き気どめや頭痛を予防する薬を処方します。

薬剤の使用過多による頭痛にならないよう、頭痛薬の使用は月に10日までにしましょう。

後頭神経痛

後頭神経痛とは、頭痛というよりも頭皮の末梢神経がダメージを受けて痛む「神経痛」のひとつです。

後頭神経には「大後頭神経」「小後頭神経」「大耳介神経」の3つがあり、これらの神経がダメージを受けることで神経痛が発生します。

①片側の首(両側同時には起きない)から後頭部・頭頂部にかけてのチクチク、キリキリ、ズキズキとした激痛。

②ビリッと一瞬電気が走るような痛みを繰り返す。痛みがないときはスッキリしている。

③一度起きると数日から数週間続く。

④急激に首を前や後ろに倒したり、首を回したりすると痛みが起きる。

⑤ヘアブラシで髪をとかしたり、頭皮に触れたりしただけで痛むことがある。

⑥雨の日の前日に多いのも特徴。雨が降ると治る。

このような痛みがあれば、後頭神経痛が疑われます。

大後頭神経、小後頭神経、大耳介神経の3つの神経はいずれも、首〜背中にかけての僧帽筋や首の胸鎖乳突筋など、頭を支える首の筋肉の間から皮膚の表面に向かって出ています。そのため、首の筋肉による圧迫が刺激となって起こりやすいのです。

元々、首こりや肩こりなど、首周りの筋肉のこりが強い人は、後頭神経痛を起こしやすい傾向にあります。また、長時間猫背の姿勢でいることで起きる「ストレートネック(スマホ首)」や加齢による頸椎の変形も大きな影響を及ぼします。 さらに精神的ストレスや気候の変化(特に雨の前日)なども誘因になることが分かっています。 まれに、帯状疱疹のウイルスが原因のこともあるので注意が必要です。通常、帯状疱疹は体の片側だけに起こり、発疹が出る前に神経痛が出ることも多くあります。頭皮に出た発疹は見えにくいこともあり、後頭神経痛と間違えることもあるので、小さな水ぶくれが体の片側だけに出てきたら、帯状疱疹も疑います。

後頭神経痛は強い痛みの出る神経痛ですが、危険なものではなく、1週間ほどで自然に治ることが多いものです。 神経痛のため、残念ながら通常の消炎鎮痛薬をのんでも効きません。痛みを繰り返すなどの症状がある場合は、専門医を受診するようにしましょう。

何よりも後頭神経痛の予防には、普段の不良姿勢を正すことが大切です。当院では姿勢を直すストレッチ法なども指導いたします。

くも膜下出血による頭痛

ここからは 緊急性の高い二次性頭痛となります。当院のMRI検査によってそのリスクが発見されることもあります。

脳の表面には、くも膜という膜があって脳を包んでいます。このくも膜と脳との隙間のことをくも膜下腔といいます。このくも膜下腔にある動脈の一部がこぶのように膨れ上がって、脳動脈瘤ができます。脳動脈瘤が破裂すると、くも膜と脳の表面の間に出血が広がり、突然の強い頭痛を発症します。このようにくも膜下腔で広がる出血がくも膜下出血です。

男性よりも女性に比較的多く発症する病気で、40代以降からリスクが高まります。高血圧の人や飲酒・喫煙の習慣がある人、また父母、祖父母などにくも膜下出血の経験者がいる人は発症の確率が高くなります。

くも膜下出血のときに起こる頭痛は、何の前触れもなく、かつ非常に激しいもので、「これまで経験したことのないような痛み」「バットや金づちで強く頭を殴られたような痛み」とよく言われます。吐き気や嘔吐を伴ったり、そのまま意識を失うこともあります。このような場合は迷わずすぐに救急車を呼びましょう。 ただし、出血がわずかしかないと、軽い頭痛しか起きない場合もあるのです。その場合、痛みがおさまるまで様子をみたり、市販薬でやり過ごしてしまうケースが多くあります。しかし、そのような軽い症状の場合が最も危険で、放置すると再出血を起こし、体調が急変し、場合によっては命に関わる状態になってしまうため、すみやかにMRIなどの検査と治療を受ける必要があります。

頭痛の程度自体はそれほど強くなかったとしても、「これは今までの頭痛とは違う」という場合はすぐに受診してください。

椎骨動脈解離による頭痛

動脈解離とは、内膜・中膜・外膜という動脈の3層構造の一部が裂けて起きる病気です。

脳動脈での解離の多くは、首の後ろから後頭部にかけて左右一対で存在している椎骨動脈という血管で起こります。解離の起きた場所や程度によって、裂けた血管が詰まって脳に血液を送れなくなったり、解離したところから血栓が血管の中を移動して末梢血管を詰まらせたりして、脳梗塞を起こすことがあります。

また、血管の壁が外側が破れて、血液が外に漏れ出ると、くも膜下出血を起こします。 この病気によって引き起こされる頭痛は、突然の非常に激しい頭痛の場合もありますが、血管が裂けた側の後頭部痛が続くなど、片頭痛や緊張型頭痛と区別するのが難しい症状のことも多くあります。

また、くびから肩にかけて重苦しい頭痛が続く場合もあり、問診だけで判断することが難しく、「単なる肩こり」「かぜによる頭痛」と診断されていることもあります。

脳血管の病気のため、CTだけでは診断することができません。しかし当院にあるMRI(MRA)などで血管の状態も含めて詳しく検査をすることで異常を発見することができます。

当院ではもともと一次性頭痛で治療されている方でも、何かのきっかけで二次性頭痛を発症している場合もあることも念頭に置きながら診察しております。一般的な片頭痛・コリによる頭痛とは単純に判断して薬を出すことで終わらさず、致死的な病気を逃さないためにもMRI検査を患者さまの同意のもとで行っております。

なにかいつもの頭痛と違うと感じることがありましたら、受診して詳しくお話をお聞かせください。

可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)による頭痛

可逆性脳血管攣縮(れんしゅく)症候群(RCVS)とは、脳の血管が部分的に縮んでしまった状態です。

可逆性という名の通り、通常は発症してから12週間以内に攣縮が消失します。まるで群発頭痛のような強い頭痛が突然起こり、1分ほどでピークに達して、1~3時間ほど続きます。さらにその後も繰り返し頭痛が発生することが特徴です。

シャワーや入浴、ウエイトトレーニングなどの負荷がかかる運動やプールでの潜水、トイレなどでいきんだ時、また性行為などが発作のきっかけとなります。MRI検査でも初回でははっきりと血管の異常が見られないことも多く、その場合には繰り返し検査を受ける必要があります。

脳出血や脳梗塞を併発することもあります。またRCVSも脳血管の病気のため、CTだけでは診断することができないため、必ずMRI(MRA)を行う必要があります。

脳腫瘍による頭痛

脳腫瘍は脳やその周辺に発生する腫瘍のことです。

頭蓋骨の内側で発生するため、ある程度の大きさになると脳を圧迫したり頭蓋骨内の圧力が上昇することで頭痛や嘔吐、手足の麻痺やしびれ、目のかすみなどが起きます。

腫瘍が大きくなっていくにしたがって、脳に対する影響が強くなります。脳腫瘍による頭痛には特徴がないことが多く、軽い頭痛でも症状が続く場合には、早期発見のためMRIで脳の様子を調べることが必要です。

5.当院の頭痛治療について

当院は、在籍する全員が脳神経内科の専門医です。

ところで、脳神経外科と脳神経内科の違いはご存知でしょうか。

どちらも脳に関わる病気を診るという点は共通しています。

脳神経外科は外科系ですので、脳腫瘍、脳出血、くも膜下出血、頭部外傷などに対して手術などの外科的な治療が得意である一方で、

脳神経内科は内科系ですので、脳卒中や認知症、頭痛や神経痛、てんかん、パーキンソン病など、薬物療法を中心とした内科的な治療を得意としています。

脳と神経に関する診察を丁寧に行い、内科的な管理(つまり薬剤の選択や調整)をすることが治療の中心となります。

当院は内科系ですから、頭痛治療に関しては(診察の内容はもちろん一人一人全く異なりますが)、

・薬物療法(様々な種類の中からその人にとってのベストを選択します)

・マッサージ・ほぐし(頭痛に特化した技術をもつスタッフによる施術、また医師による指導も)

・食事指導(食物の栄養分にも注目し、その内容に基づきアドバイスをします)

・生活指導(どのように気を付けて過ごすと頭痛が楽になるかなど、時季による)

・頭痛体操(ご自身が自宅でできる、その人に効果のある体操を個々でアドバイス)

などを組み合わせたものとなります。

実は頭痛がなかなか治らないと、転院をご希望されてご受診される患者さまが時々いらっしゃいます。それらの方の多くは、残念ながら診断そのものが正しくない場合があったり、あるいは診断が合っていたとしても、治療薬の用量や組み合わせ、症状によって違う頭痛薬服用の絶妙なタイミングに関して、効果的な飲み方を詳細に知らされなかったために、自分の頭痛にはその薬が効かないと思い込んでいた方もいらっしゃいます。そのたびに早くよくして差し上げたいと、歯痒い思いを感じております。

当院では、頭痛治療の経験上その患者さまにとって、もっとも効きそうだと思われる内服方法を考え、お伝えいたします。それがピッタリ上手くいくと、こういうふうに飲めば効くんですね!と喜ばれることもあります。

頭痛が毎日のように続いている方や、すでにどこかの医療機関で薬を処方されている方でも1ヶ月に10回以上痛み止めを服用している方、もしくは『今日は頭痛が出そうで不安だから朝から痛み止めを飲んでおこう』と内服されている方などは、すでに治療の方向性が間違っている可能性が高いかと存じます。

なかなか治らない頭痛のお悩みをお一人で抱え込まず、どうぞ当院へご相談ください。

また頭痛を予防するための特殊な注射などで、頭痛の発現を予防することもできるようになっております。

当院の患者様の中には、ほとんど頭痛が起きることがなくなった、毎日寝込むような生活だったのに頭が重くない日が来るとは思わなかった、と笑顔で喜ばれている方もたくさんいらっしゃいます。

頭痛がなくなれば、日々の生活が本当に楽になり、朝から溌剌とした明るい前向きな毎日がやってくることでしょう。この注射については次の項でお話ししましょう。

6.片頭痛の予防治療薬

片頭痛の新しい予防注射治療薬(エムガルティ、アジョビ、アイモビーグ)

〜カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)って何?

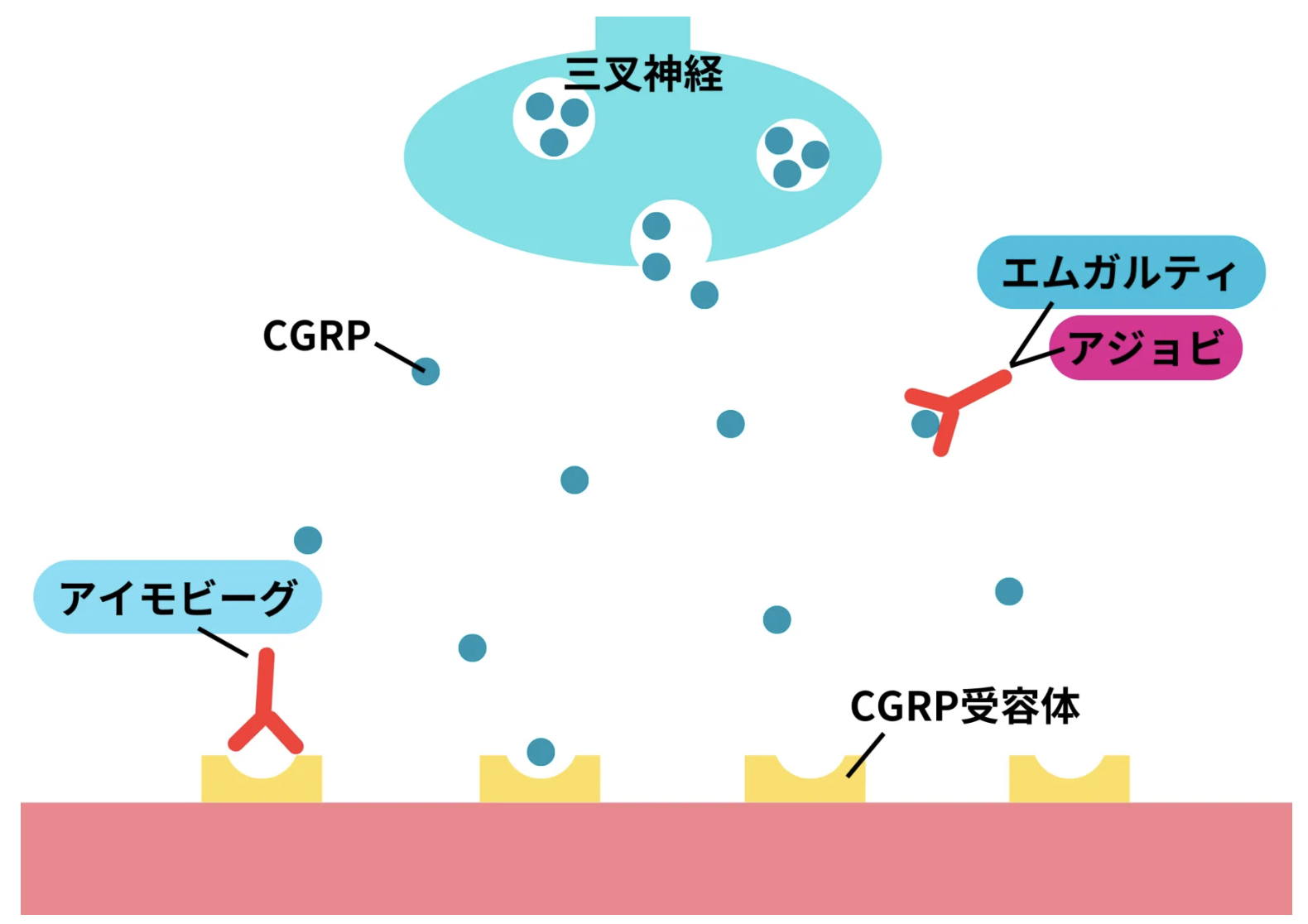

片頭痛の治療は、発作時の症状を軽減・消失させる"急性期治療"と発作の発症を抑制する"予防療法"に分けられます。CGRP製剤と呼ばれるこれらの注射薬は後者の薬剤で、「頭痛の診療ガイドライン2021」においては最も有効な片頭痛予防薬とされるGroup1に分類されています。片頭痛は頭の血管が広がり、炎症が起こることで痛みが発生すると考えられています。

片頭痛は脳内にCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)という物質が増え、それが脳の血管に作用して起こるといわれています。片頭痛患者さんは、発作があるときにCGRPが過剰に放出されています。

CGRPは、片頭痛を引き起こすとされているたんぱく質で、三叉神経から脳内に放出されています。増えてしまったCGRPが血管にくっつくことで片頭痛が起こってしまうのです。

エムガルティとアジョビは、このCGRPに結合して無力化することで、片頭痛発作の発症を抑えることができます。

一方アイモビーグは、血管にあるCGRPを受けとる「受容体」にあらかじめ入り込むことで、CGRPが血管にくっつかないようにしてしまいます。

つまり、このCGRPの働きを抑える治療が、抗CGRP製剤なのです。

抗CGRP製剤による片頭痛予防治療

抗CGRP製剤には、CGRPの働きを抑える方法の違いによって2つのタイプがあります。① CGRPそのものをブロックするタイプ

CGRPに直接結合し、その働きを抑えることで片頭痛を予防します。

・エムガルティ®︎(ガルカネズマブ)

・アジョビ®︎(フレマネズマブ)

② CGRPの受容体をブロックするタイプ

CGRPの受容体をふさぐことで、CGRPが働くのを防ぎます。

・アイモビーグ®︎(エレヌマブ)

治療方法とその効果

これら3つの注射薬は人によって相性があるようです。一番早く効果が現れるのは初回に2本打つことで血中濃度を高めるエムガルティだと言われています。

どの注射薬も基本的には1ヶ月に1回、クリニックの看護師が注射します(保険診療)。

慣れてきた方は、自宅に持ち帰って、自分の都合のよいタイミングで注射をすることもできます(在宅自己注射)。

当院では既に多くの患者様が抗CGRP製剤を使われ、ほとんどの方の片頭痛の頻度と程度が軽くなり、雲間が晴れるように日常生活が明るい気持ちで過ごせていることを実感されています。 内服薬がほとんど必要なくなった方や、頭痛が全く無くなった方もいらっしゃいます。

こんな方におすすめです

- 内服の予防薬があまり効いていない

- 毎日の内服を忘れがち

- 薬を飲むのが苦手

- 忙しくて定期的な通院が難しい

- 受験や仕事など、大事なイベントを控えている

- 痛み止めを飲み過ぎていて心配

- 頭痛がとにかくつらい、楽になりたい

- 頭痛が起こるのをいつも気にして生活している

薬剤の費用について

CGRP製剤は効果が大変高い分、費用もまだまだ大変高価であることがデメリットの一つに挙げられるでしょう。 ですが注射を始めた方からは『頭痛のない今の生活のためには、月に1度ですし、このくらいの費用であれば全然問題ないです』とおっしゃる方が多いのも事実です。 それほど明らかな効果を実感されています。実際のご負担費用は多少の差はありますが、どちらの薬剤であっても、3割負担の方で1本あたり12,000円前後です(保険で金額が決められているので、どの医療機関でも同額です)。

金額的なご負担が多いので強くはおすすめしにくいのですが、その効果のことを考慮にいれますと、是非おすすめしたい薬剤です。ご希望の方はいつでもお声掛けください。

費用の負担が気になる方へ

付加給付制度という「医療費が一定の自己負担額を超えた場合、その超えた金額を健康保険組合が支給してくれる」という制度に、健康保険組合独自で採用している場合があります。給付が可能かどうかは皆様の健康保険組合の種類にもよるようですので、念の為、ご自身でお問い合わせするとよいかもしれません。もしも可能なら是非ご利用ください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)や国民健康保険の方は対象外のようです。

事前問診票について

ご予約いただきました患者様には、下の問診票(PDFファィル)をダウンロードして印刷していただき、事前にご記入の上、診察当日にご持参いただきますと、診察にご案内するまでの時間が短縮され、大変スムーズになります(もしも事前にご記入できなくても、初診当日の診察前にご記載していただけます)。

ご協力をお願いできますと幸甚です。

頭痛外来は完全予約制です。

お電話にてご予約頂きますようお願いいたします。

042-443-1120