インフルエンザとは

インフルエンザとは

インフルエンザは、インフルエンザウイルスが鼻やのどの上気道などの粘膜に感染して起こる病気 で、高熱や頭痛、筋肉痛や関節痛などの全身症状を起こします。

で、高熱や頭痛、筋肉痛や関節痛などの全身症状を起こします。

インフルエンザが流行すると高齢者で特に死亡率が高くなることから、予防接種法では、65歳以上の方を対象にインフルエンザ予防接種を実施しています。予防接種を受けることは義務ではなく、本人が希望する場合に限り受けることができます。

■インフルエンザの感染のしくみ

1. インフルエンザウイルスを吸い込んだり、ウイルスの付着した不潔な手で目・鼻・口を触れたりすると、体内にウイルスが入ります。

2. インフルエンザウイルスは気道の上皮細胞に親和性があり、吸着して細胞内に侵入します。

3. 侵入したウイルスは細胞内で増殖して細胞外に放出されます。

4. 放出されたウイルスがまた飛沫などによって他の人に感染を引き起こします。

■インフルエンザの検査について

インフルエンザの検査(抗原検査)は鼻咽頭の細胞から出たインフルエンザのウイルスの量が多いほど陽性率が高くなります。

ですからもしも感染していたとしても、38℃以上に発熱した直後(おおむね12時間以内)だと、検査に必要なウイルス量が十分に得られず、検査をしてみても陰性と出てしまうことが多くなってしまいます。

つらい検査を最小限に抑えるためにも、一般的に検査は発症から24時間程度待ってから行った方が、より信ぴょう性が上がるでしょう。

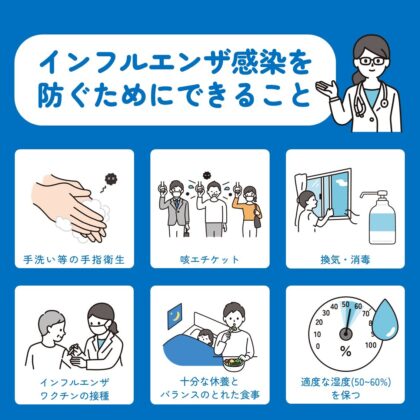

■インフルエンザの感染を防ぐには

インフルエンザは、人から人に感染する病気です。予防のためには、流行しているときは人混みを避け、手洗い、うがい、マスク着用などによって感染ルートを断つことが大切です。

人混みに出ない

学校や職場のほか、ショッピングセンターや繁華街などの人混みで感染することも多いため、流行している時期は、不要な外出は避けたほうが安心です。やむを得ず出かける場合は、なるべく短時間ですませましょう。

学校や会社などでは、定期的に換気をすることも空気中のウイルスの濃度を下げるために有効です。

適度な湿度を保つ

空気が乾燥すると人の気道は普段よりも弱まり、感染症にかかりやすくなります。 インフルエンザウイルスは高温・多湿に弱く、湿度が50%以上になると生存率は約3%ほどになりますので、暖房を使う時は加湿器も併用し、部屋の温度・湿度を適切に保つことが大切です。 冬場は室温18℃~20℃、湿度50~60%が理想的です。

手洗い、うがい

手洗いやうがいは、手やのどなど、体に付着したウイルスを物理的に除去することができるので、大変有効です。

インフルエンザに限らず、感染症予防の基本なので、こまめな手洗いとうがいを積極的にしましょう。

マスク

人混みは避けたいところですが、どうしても人混みに出る場合などはマスクをつけるといいでしょう。また、インフルエンザに感染した人が、周囲にウイルスを拡散しないためにもマスクは有効です。

予防接種

インフルエンザを予防する有効な手段の一つに、流行前のワクチン接種があります。

従来から行われている注射タイプのワクチンが主流ですが、より痛みがなく効果も高い点鼻スプレータイプのワクチンも昨年から行われています。

◎ワクチンの大切な3つの目的

ワクチンを接種する大切な目的として、次の3つをあげることができます。

2.もしかかっても症状が軽くてすむために

3.まわりの人にうつさないために

1.と2.はワクチン接種を受ける本人のための目的です。ワクチンが「個人防衛」と呼ばれる理由です。

3.は自分のまわりの大切な人たちを守るという目的です。たとえば、自分の子どもがワクチンを受けずに感染症にかかってしまい、高齢者や両親、弟や妹、お友だちなどにうつしてしまったら大変です。ワクチンの「社会防衛」と呼ばれる一面ですが、「社会」といっても、自分のまわりの大切な人たちを守るということになるのです。

以下では、インフルエンザワクチンについて説明いたします。

インフルエンザワクチン(注射)

インフルエンザワクチン接種について

インフルエンザを予防する有効な手段の一つに、流行前のワクチン接種があります。

ワクチンとは、ウイルスや細菌等、病原菌を処理して作った薬剤のことです。

ワクチンを接種すると、免疫の働きによって体に侵入した病原菌の増殖を抑えることができます。その結果、病原菌に感染しても感染症の発病を抑えたり症状を軽くする効果があります。インフルエンザウイルスは毎年少しずつ性質を変え、異なるタイプが流行するので、それに対応するために、予防接種も毎年行う必要があります。

インフルエンザワクチン(注射)は、ウイルスの活性を失わせて免疫をつくるのに必要な成分を取り出し、病原性をなくした「不活化ワクチン」です。接種によってインフルエンザを発症することはありません。比較的多く見られる副反応は、接種部分の発赤や腫れ、痛みなどで、通常は2~3日でなくなります。一方で、まれに重い副反応の報告がありますので、気になる症状がある場合は医師に相談してください。

インフルエンザワクチンは、接種してから効果が出るまでに約2週間かかり、その効果は約5ヶ月間持続します。毎年冬に流行するので、10月~なるべく12月中に接種するのが適切でしょう。

●当院でも、毎年10月1日からインフルエンザワクチンの接種をおこなっています。

*注射タイプのワクチンは防腐剤(チメロサール)の含まれていない製剤を採用しています

任意接種について

当院ではインフルエンザワクチンを接種したい方はどなたでも、任意料金にて接種をすることが可能です。

その他、調布市より助成があるかたもいらっしゃいますので、対象か否か以下の記事もご覧ください。

インフルエンザの注射タイプのワクチンは、 ご予約不要で接種が可能ですが、毎年シーズン中は大変混雑いたしますため、思いがけず相当な時間をお待たせする場合がございます。 何卒ご承知おきいただき、どうか時間にゆとりを持ってお越しくださいませ。

任意接種費用 3600円(税込)

令和7年度 調布市 小児インフルエンザワクチン予防接種(注射タイプ)

*こちらはインフルエンザワクチン(注射タイプ)のご案内です。

点鼻スプレーの『フルミスト』については、以下のフルミストの説明をご一読ください。

*調布市在住の対象者は、どちらかのワクチンの助成を受けられます

対象者

接種日時点で調布市に住民登録がある、生後6か月以上から13歳未満(12歳まで)の方接種期間

令和7年10月2日(木曜日)*から令和8年1月31日(土曜日)まで*当院水曜休診のため

接種費用

2000円/回(注射2回まで)の自治体からの助成▶︎1回あたり 1600円(自己負担額)

接種回数

2回持ち物

1. マイナンバーカードもしくは健康保険証

2. 母子手帳

3. 調布市の予診票(当院もしくは子ども家庭センターで配布)

令和7年度 調布市 高齢者インフルエンザ予防接種

対象者

1. 接種日に、満65歳以上の方 (65歳の誕生日の前日から接種可能)2. 接種日に、60歳以上65歳未満のかたのうち

・心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に高度の障害があり、かつ

・身体障害者手帳1級を所持する方、診断書により同程度の障害があると認められる方

接種期間

令和7年10月2日(木曜日)*から令和8年1月31日(土曜日)まで*当院水曜休診のため

接種費用(自己負担額)

2500円 ;三鷹市・府中市・狛江市・世田谷区のかたも可能です(注)生活保護受給者、中国残留邦人等支給給付受給者の方

身体障害者手帳又は診断書、受給証明書(生活福祉課で発行)を接種時に当院へ提出した場合に無料となります。

接種回数

1回持ち物

1. マイナンバーカードもしくは健康保険証2. 対象者(60歳以上65歳未満の高度の障害がある方)に該当する方のみ

・身体障害者手帳又は診断書

3. 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者の方のみ

・受給証明書 (必ず事前に生活福祉課で発行してください)

フルミストについて

〜鼻スプレー型 弱毒生インフルエンザワクチン〜

フルミストは、季節性インフルエンザを予防できる弱毒生インフルエンザワクチンです。

極少量を両鼻腔にスプレーして接種するので、痛み刺激もなく、効果が高くまた長期間持続するというメリットがあります。フルミストがどんなワクチンか、フルミストの接種に注意が必要な人などについて解説します。

フルミストとは

フルミストは季節性インフルエンザを予防するワクチンです。

フルミストは2003年に米国の食品医薬品衛生局(FDA)に認可され、米国疾病予防管理センター (CDC)や米国小児科学会 (AAP) より接種を推奨されているワクチンになります。2011年にはヨーロッパでも認可され接種が始まりました。世界ではすでに長年の実績があり、その効果・安全性ともに信頼されています。

フルミストは2003年に米国の食品医薬品衛生局(FDA)に認可され、米国疾病予防管理センター (CDC)や米国小児科学会 (AAP) より接種を推奨されているワクチンになります。2011年にはヨーロッパでも認可され接種が始まりました。世界ではすでに長年の実績があり、その効果・安全性ともに信頼されています。

世界の中で、ワクチン後進国と言われる日本では、厚労省から認可されるまでの間、痛みがないこととその効果の高さから、輸入してまで接種する方が少なからずいました。そしてついに日本でも2023年3月に薬事承認され、2024年10月より接種が可能となりました。当院でも2024年シーズンから接種を行なっております。

効果

フルミストには以下の効果があります。

1. インフルエンザの発症予防

2. インフルエンザの重症化予防

ワクチンの製造株は、WHOのインフルエンザワクチン推奨株選定会議による推奨株と、国内での流行状況から国立感染症研究所が選定したものを使っているので、十分な効果を発揮すると言われています。

フルミストのしくみと注射タイプとの違い

フルミストの効果のしくみについて、従来のインフルエンザワクチン(不活化インフルエンザワクチン)との違いをおり交ぜながらご説明いたします。

発病を抑えることができる

インフルエンザウイルスは、気道の粘膜に感染を起こして増殖したのち、全身に広がります。注射タイプのワクチンは、血液中にインフルエンザウイルスに対するIgG抗体(免疫物質)が作られることで、インフルエンザウイルスが全身に広がることを抑えます。このIgG抗体は気道粘膜には存在しませんので、気道への感染そのものを抑えることはできません。ですから感染そのものを直接防ぐ力よりも、ウイルスが体に入ってから発症を抑えたり、重症化を防いだりすることができます。

一方、フルミストは、実際に気道(鼻や鼻咽頭)の粘膜細胞にスプレーされることで、その場所で弱毒化されたウイルスが繁殖します。そして気道粘膜そのものにインフルエンザウイルスに対する IgA抗体が作られていきます。

このIgA抗体は、外から入ってきたインフルエンザウイルスが気道粘膜に感染を起こし、増殖しようとすることを抑えますので、直接的に感染を阻止する(発病を抑える)ことができます。

特に2~7歳での効果が高く、注射タイプの不活化インフルエンザワクチンの発病予防効果が40~50%程度なのに対し、フルミストは80%以上の効果があるとされています。

インフルエンザウイルスの微妙な型の違いに対応できる

インフルエンザウイルスは小さな型の変異を繰り返しており、毎年WHO(世界保健期間)で、どの型が流行するのかを予測して、どの製造メーカーでもその年は一律に同じ型でワクチンがつくられています。従来の注射タイプのワクチンですと、予想の型が外れた時に効果が十分ではない年が出てきてしまいます。

一方、フルミストは、ウイルスが気道粘膜で増殖することによって、IgA抗体が産生されるだけではなく、抗体とは異なる免疫システムである細胞性免疫も刺激されます。この細胞性免疫の働きのおかげで、型が異なっても効果が期待できるのです。

効果の持続期間が長い

注射タイプワクチンの効果は4~6か月程度なのに対し、フルミストは約1年間効果が持続します。痛くない

フルミストは鼻にスプレーするだけですので全く痛くありません。ただし大泣きしてしまうお子さんは、ワクチンが鼻から流れ出てしまうため、接種できないこともあります。

もしくは接種しても鼻水と一緒にワクチンが流れ出てしまって十分な効果が得られない場合があります。

フルミストのメリットと注意点

フルミストの良い点や注意点を知ると、接種するかどうかの判断に役立ちます。

整理すると、注射タイプのワクチンと比べたとき、以下の様なメリットがあります。

メリット

- ・痛くない

- ・効果が長期間持続する

- ・高い予防効果がある(特に2~7歳)

- ・接種回数が1回で済む

まず、注射ワクチンに比べて痛くないのが大きなメリットになります。スプレー時に薬のにおいや痛みもありません。

また感染が起こる鼻咽頭の細胞に直接抗体を作るので、フルミストの方が注射ワクチンより効果が高いことがわかっています。

また、フルミストは注射ワクチンの刺激で誘導されるIgG抗体だけでなく、実際にインフルエンザに罹患したときと同じ気道分泌型IgA抗体も誘導します。そのため特に2~7歳で予防効果が高いと言われています。

13歳未満の子どもは注射ワクチンだと2回接種が必要なのに対し、フルミストは1回接種で済むのもメリットの1つと言えます。

注意点

フルミストの接種時には、以下のことに注意する必要があります。

- ・接種当日は過激な運動は避ける。

- ・ワクチン接種後1~2週間は、重度の免疫不全者と密に接することは避ける。

フルミストの副反応

薬に「副作用」があるのと同じように、ワクチンには「副反応」があります。

ワクチン接種によって副反応が生じてしまうのは、ワクチンに含まれる成分によって、炎症やアレルギーが起こることがあるからです。ワクチン接種による副反応は、ワクチンの種類によって異なりますが、どのワクチンにも共通して生じやすいのは、発熱や、接種した部分の痛み・赤み・腫れなどです。

フルミストは注射のワクチンと違って針を刺さないので、刺した部位の発赤・疼痛といった副反応がないのが特徴です。

さて、副反応の多くは比較的軽いものですが、まれに急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーのように、重い副反応がみられる場合もあります。

また、生ワクチンの場合は、毒性・病気になる性質は弱めているものの生きた病原体を使用しているため、その感染症の症状が軽く生じる場合もあります。

また、生ワクチンの場合は、毒性・病気になる性質は弱めているものの生きた病原体を使用しているため、その感染症の症状が軽く生じる場合もあります。・鼻漏(びろう、鼻水がのどに落ちる)

・鼻づまり

・口の中の違和感

・のどの違和感

▶︎フルミストには、弱毒化(attenuated)され25℃の低温で増殖する(cold adapted)インフルエンザウイルスが使用されています。弱毒化され病気を起こす力 (病原性)はほとんどなく、さらには比較的高温の下気道(気管支・肺)では増殖できないため、重篤な副作用はまずありません。

フルミストでは、鼻にスプレーすることによって、ワクチンが付着した鼻粘膜にインフルエンザの抗体を作らせます。

このため、約半数の方に鼻炎、鼻詰まりなどの軽い鼻炎症状 がみられます。

また普通のワクチンと同様、抗体ができる際に発熱がみられることもあり、また極まれにショックやギランバレー症候群などの重篤な副作用が起きる可能性もあります。これは従来のインフルエンザワクチン(注射)と同じ確率であり、その割合は宝くじで1等が3連発くらいの低頻度になります。念の為、ご承知おきいただければと存じます。

接種できない方

以下の方は、従来の注射型の不活化インフルエンザワクチンが推奨されます。

その他接種可能かどうかについては、必ず医師にご相談ください。

- ◉ 2歳未満と19歳以上の方

- ◉ 卵白やその他のワクチン成分に対して重度のアレルギーのある方やアナフィラキシーの既往がある方

- ◉ 免疫力が低下している方

- ◉ アスピリンを継続的に服用している方

- ◉ 発熱(37.5度以上)がある方

- ◉ 鼻水、鼻づまりがひどい方

- ◉ 心疾患、肺疾患、慢性疾患(重度の喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経性疾患など)をお持ちの方

- ◉ 直近で新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・風疹・おたふく風邪・水痘(水ぼうそう)に感染した方

→治癒後2週間は接種を見合わせております - ◉ 直近で麻疹に感染した方

→治癒後4週間は接種を見合わせております - ◉ 妊娠中の方

フルミスト任意接種について

当院では点鼻インフルエンザワクチンをご希望の方は、任意料金にて接種をすることが可能です。その他、自治体より助成があるかたもいらっしゃいますので、対象か否か以下の欄もご覧ください。

対象者

2歳以上から19歳未満(18歳まで)の方

接種費用

7500円(税込)

フルミストはご予約不要で接種が可能ですが、毎年シーズン中は大変混雑いたしますため、思いがけず相当な時間をお待たせする場合がございます。 またフルミストは数量限定ですのでご来院されても当日在庫がない可能性もございます。

何卒ご承知おきいただき、どうか時間にゆとりを持ってお越しくださいませ。

*在庫が少なくなりましたら、トップページのおしらせに掲示いたします。

令和7年度 調布市 小児インフルエンザワクチン(フルミスト)

本年度より調布市在住の2歳〜13歳未満の方に、フルミスト接種に対しての助成金が出ることになりました!

接種ご希望の方は、必ず上記の説明文もご覧ください。

対象者

2歳以上から13歳未満(12歳まで)の方接種期間

令和7年10月2日(木曜日)*から令和8年1月31日(土曜日)まで*当院水曜休診のため

接種費用

調布市在住の2歳〜13歳未満の方は,調布市より4000円の助成があります。当院接種時の自己負担額 ; 3,500円(税込)

接種回数

1回接種方法

左右両鼻腔内に、0.1mLを1噴霧ずつ噴霧します。

持ち物

1. マイナンバーカードもしくは健康保険証

2. 母子手帳

予診票は当院に来院時にご記入いただきます。

もしくは当院や子ども家庭センターで配布していますので、予め記入して来院されますと、スムーズにご案内できます。

*任意接種をご希望の方は、以下の予診票をご利用ください。

フルミスト任意接種用予診表

フルミスト接種後の注意点

フルミスト接種後は、しばらく鼻水が出ることがあります。これは通常の反応です。

鼻水やくしゃみ、喉の違和感は接種後数日で改善されることがほとんどです。

まれに接種後に発熱が見られる場合があります。

接種後1〜2週間は免疫が形成されるため体調管理に気をつけてください。

インフルエンザの流行地域へ行く際も注意されることをおすすめします。

稀にギランバレー症候群やアナフィラキシーのような重篤な副作用も報告されていますが、発生頻度は非常に低いようです。

他のワクチン接種とのタイミングについて

フルミストは経鼻ワクチンで、他のワクチンとの間隔を空ける必要はありません。

『予防接種ガイドライン2025年版』(予防接種リサーチセンター)の「予防接種の接種間隔」には、経鼻生ワクチンを接種してから注射生ワクチンを含む他のワクチン(不活化ワクチンなど)の接種を行うまで、または注射生ワクチンを含む他のワクチン(不活化ワクチンなど)を接種してから経鼻生ワクチンの接種を行うまでの「間隔に規定はなし」2)という記載があります。

つまり、生ワクチン同士であっても、経鼻ワクチンの場合は4週間空ける必要はなく、当日ないし翌日でも接種が可能です。

引用文献:

1)フルミスト 電子添文

2)予防接種ガイドライン2025年版(予防接種リサーチセンター)

フルミストに関するよくある質問

ここでは、フルミストに関するよくある質問について回答します。

Q1.フルミストを点鼻したあと、鼻をかんでもいいですか?

ワクチン液がすべて出てしまうわけではないので、接種後に鼻をかんでもかまいません。

Q2.ワクチンの効果はいつごろ?

フルミストは接種後2週間すると抗体の効果が出はじめ、約1年間持続するといわれています。

Q3.ワクチン接種後、すぐにインフルエンザにかかったらどうすれば良いですか?

フルミスト接種後2週間より前の場合には、抗インフルエンザ薬を服用すると、フルミストの効き目が低下してしまう可能性があります。2週間以上経過している場合抗体はでき始めているので、大丈夫です。

ワクチンの副反応で風邪様の症状が出ることもありますが、ひどい風邪症状が現れた場合は、電話連絡の上ご受診ください。

また、点鼻ワクチン接種から少なくとも1週間、最大で4週間は、鼻腔からフルミスト由来のワクチンウイルスがインフルエンザの迅速検査で陽性反応を認められる可能性があります。いずれにしても抗インフルエンザ薬は使用できませんので、対症療法のみで対応となります。